日本において、これまで、子どもや人と関わる仕事は、いつの間にか「指導するか」「支援するか」の二つに分けられてきました。

うまく導くこと。困りごとを解決すること。どちらも大切な営みである一方で、その間にあるはずの関わり方は、あまり語られてきませんでした。

デンマークには、教える人でも、支援する人でもなく、「共にある」ことを専門性とする職能があります。

それが〈ペダゴー(Pædagog)〉です。

ペダゴーは、相手を導く存在でも、管理する存在でもありません。

一人の人として、同じ時間と世界を生きながら、関係の中で育ちや参加が立ち上がっていくプロセスを支えます。

この姿勢を、デンマークでは〈Being with〉――共にある、という言葉で表します。

ペダゴージャパンは、このペダゴーの教育哲学と実践知を、日本の文化や教育・福祉の現場に照らしながら、翻訳し、問い直し、共に学ぶ場をつくっています。

指導でも、支援でもない。

共にあることから始まる、新しい関わり方を、日本へ。

ペダゴーは、デンマークにおいて国家資格として認められている専門職です。保育所や幼稚園、学童保育、障がい児支援、高齢者施設など、子どもから大人まで、多様な人々の育ちと暮らしに関わる現場で活動しています。

専門の教育機関において3年6カ月の課程を修了した人に与えられる資格であり、日本における保育士、学童指導員、社会福祉士などの要素を横断的に備えたような職能といえます。

なかでもペダゴーは、0歳から9歳までの「人間形成の基礎」が育まれる大切な時期に深く関わり、保育施設や学校、学童保育の現場で子どもたちと日常を共にしながら、その育ちを支えています。

教師が主に知識の習得や学習支援を担うのに対し、ペダゴーは感情や関係性、社会性といった、人としての発達に寄り添う存在です。

特に子どもに関わるペダゴーは、教育と福祉の両領域を横断し、個々の存在を受けとめながら、その人らしい育ちを支えること―それが、ペダゴーに求められる専門性です。

教師とペダゴー、それぞれの専門性が補い合うことで、子どもたちの全人的な育ちがより豊かに支えられていきます。

ペダゴーは、日本で一般的に知られる「支援者」とは少し異なります。その違いは、方法や技術といった“手段”ではなく、人と関わる“在り方”に根ざした哲学にあります。

子どもを“育てる対象”としてではなく、“ともにいる存在”として受けとめ、関係のなかで共に育ち合っていく――それが、ペダゴーの実践の出発点です。

この実践には、日々の関わりのなかで育まれる3つのまなざしが流れています。

「ビーイング・ウィズ(Being with)」=共にあるという在り方。人は人との関わりの中で育つという「関係性」。そして、「遊びこそが学びの原点」であるというまなざし。

これらのまなざしは、子どもの発達に寄り添うだけでなく、大人自身の学びや変化にもつながり、共に育ち合う関係性を育てる土台となっていきます。

日本の教育には、高いポテンシャルがあると信じています。けれども今、息苦しさを感じ、学校に行かないという選択をする子どもが増え、真摯に子どもと向き合おうとする教師ほど孤立し、追い詰められていく…そんな深刻な現実が広がっています。

このような状況のなかで、いま必要なのは、制度の改革だけではなく、教育の根底にある価値観や関係性を見つめ直すことではないでしょうか。

これからの教育が、より子どもたちに寄り添うものとなっていくために大切なのは、子どもに関わる大人たちのまなざしや在り方が少しずつ変わっていくこと。

その変化こそが、本質的な転換を生み出す力になると、私たちは考えています。

デンマークのペダゴーの実践には、「子どもを教え導く存在」ではなく、「ともに生き、育ちを見守る存在」として出会うという、深い人間観が息づいています。そこにあるのは、知識や技術だけではなく、人と人との関係性そのものに働きかける、文化としての教育です。

私たちは、このペダゴーのまなざしを、限られた専門職だけのものにせず、子どもに関わるすべての人にひらかれた「育ち合いの文化」として、日本の社会に広げていきたいと願っています。

ペダゴーの学びは、単なる制度やスキルを超えて、これまで硬く踏み固められてきた「日本の教育文化を耕すこと」。

この耕された土壌の上に、子どもの権利とウェルビーイングが守られ、対話と民主性のなかで、誰もが自分らしく生きられる。

そんな、個性豊かな花咲く社会を、私たちは目指しています。

ともに学び、ともに育ちあえる社会へ。

あなたも、私たちと一歩を踏み出してみませんか。

| 幸福度の高い デンマークのペダゴーについて 知りたい |

| 教育現場で必要な 実践的なスキルを高めたい |

| 子どもとの向き合い方を 学びたい |

こんな願いをお持ちのあなた、一緒に学びを始めませんか?

PJペダゴー資格認定講座 2025年度開催!

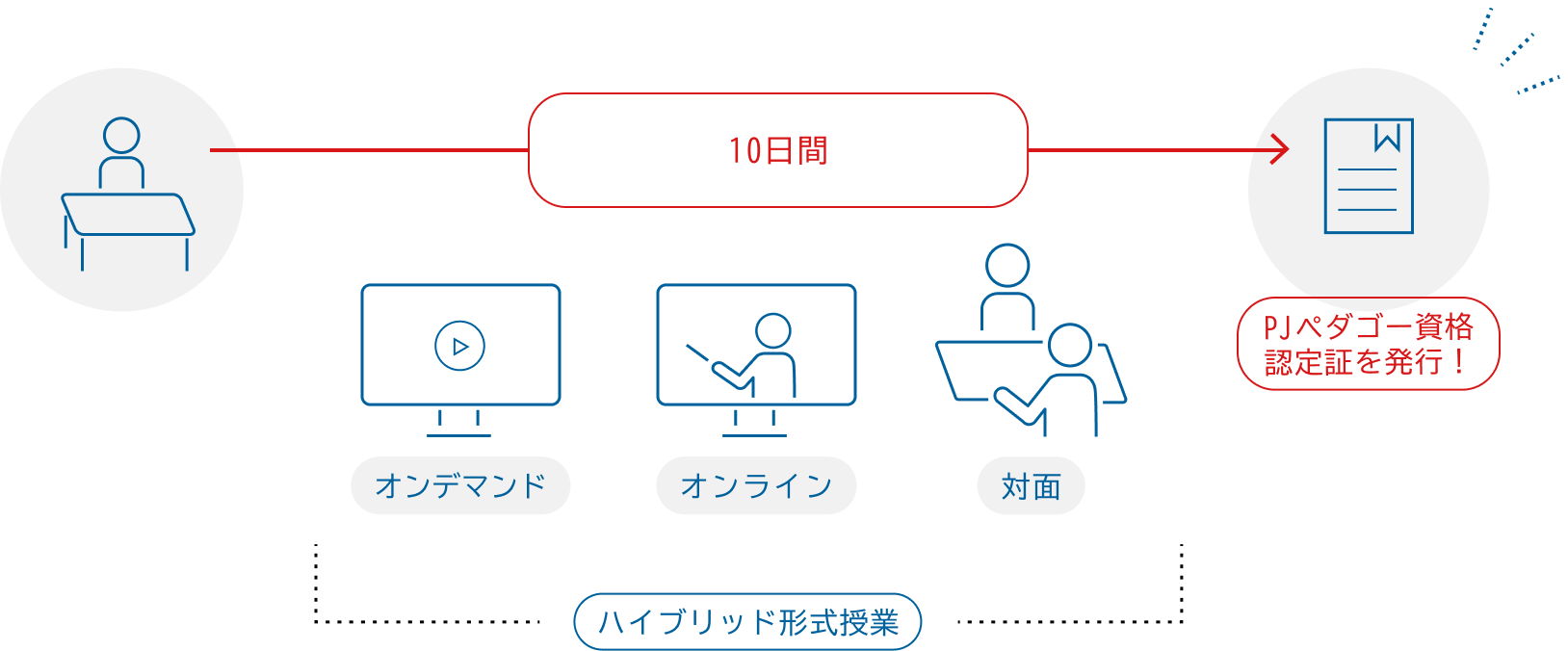

デンマーク発の教育アプローチを学ぶ10日間。

子どもの主体性と多様性を育むスキルを体系的に習得し、日本の教育現場で応用できる実践型講座です。